Das Verhältnis Franz Kafkas zu seinem Vater

Prolog: Der "Brief an den Vater" und seine psychologischen Deuter

Jeder Leser, der sich mit dem Verhältnis Franz Kafkas zu seinem Vater beschäftigt, wird zwangsläufig zum Interpreten eines überragenden Dokuments, das der Schriftsteller 1919 verfasst hat und den eigentlichen Adressaten nie erreichte: Der "Brief an den Vater". Mit diesem Werk und einigen Briefstellen ist man aber gleichzeitig auf ein Bild angewiesen, das Kafka sehr bewußt gestaltet hat und leider kein Gegengewicht erfuhr, das von anderer Seite dieses Verhältnis in dieser Ausführlichkeit beschrieben und durchleuchtet hätte. Der erste Herausgeber dieses Werkes, der Nachlassverwalter und enge Freund Max Brod, war auch gleichzeitig sein erster Kritiker, sah er doch in dem Brief Übertreibungen, die sich keineswegs mit dem Bild deckten, dass man im persönlichen Umgang mit dem Dichter, aber auch in seinem Verhältnis zum Vater gewinnen konnte. Leider übersah Brod, erklärbar durch seine persönliche Nähe zum Autor, dass diese Übertreibungen ein bewußtes Stilmittel Kafkas sind, die sein Werk insgesamt, aber auch diesen Brief im besonderen kennzeichnen. So sind diese Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mit Motiven und Bildern durchsetzt, die man auch im Werk Kafkas allenthalben vorfindet: Tiermotive ("ich winselte"), nicht hinterfragbare Macht- und Ausbeutungsverhältnisse, das Gefühl der Ausgeschlossenheit und Einsamkeit. Thomas Anz hat das sehr prägnant zusammengefasst:

Er hat seine Erinnerungen in deutlichen Analogien zu seinem Werk aufgeschrieben. Die Kindheitserinnerungen sind eine literarische Konstruktion erinnerter Wirklichkeit, die gleichen Mustern der Veranschaulichung folgt wie `Die Verwandlung´, `Der Prozeß´ oder `Das Schloß´.

Deswegen erscheinen auch alle kurzatmigen psychologischen Deutungen des Verhältnisses der beiden zueinander als sehr problematisch. Denn jede von der Psychoanalyse inspirierte Analyse eines Werkes, das selber sehr bewusst mit der Klaviatur der Psychologie arbeitet, trägt wohl letzten Endes nur Eulen nach Athen. Dieser Brief ist von seinem Aufbau her und in seiner formalen Gestaltung keineswegs nebenher verfasst worden und mehr als der spontane Ausdruck einer Verzweiflung, auch wenn der Anlass, die brüske Ablehnung der Verlobung Kafkas mit Julie Wohryzeck durch den Vater, etwas anderes vermuten lassen. Auch war Kafka keineswegs ein naiver Autor, der darauf wartet von jedem (Hobby-)Psychologen "entdeckt" zu werden. Ganz im Gegenteil. Man sollte sich bei der Lektüre des Briefes immer das bekannte Wort Elias Canettis als Mahnung vor Augen halten:

Unter allen Dichtern ist Kafka der größte Experte der Macht. Er hat sie in jedem ihrer Aspekte erlebt und gestaltet.

Der Vater-Sohn-Konflikt als Zeitphänomen der Jahrhundertwende

Das Leiden an dem tyrannischen Vater war ein in der Kunst und Literatur der Jahrhundertwende oft beschriebenes Phänomen. Der Vater-Sohn-Konflikt ist geradezu ein Zeitphänomen der expressionistischen Generation. Mit dieser Auseinandersetzung griff die junge Generation eine verkrustete patriarchale Gesellschaft an, die spätestens mit der Abdankung der Monarchie im Jahre 1918 wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Dieser Kampf der Generationen erfuhr gerade in Prag unter den assimilierten jüdischen Familien noch eine besondere Zuspitzung. Die im Zuge der gewährten Freizügigkeit vom Land in die Städte eingewanderten Juden brachten es oft unter besonderer Kraftanstrengung zu einigen Wohlstand und Ansehen. Natürlich versuchten die Familienoberhäupter ihren Werte- und Normenkatalog an die Söhne weiterzugeben, der aber in dem Maße bei der jüngeren Generation auf taube Ohren stoßen musste, als sich die gesellschaftlichen Bedingungen veränderten und mit ihr auch neue Herausforderungen an sie heranwuchsen. Nicht mehr der ökonomische Aufstieg hatte jetzt oberste Priorität, sondern die gesellschaftliche Akzeptanz und Bewahrung bürgerlicher Rechte in einem nationalistisch-chauvinistisch aufgeheizten Klima, in dem Rassenhass und Antisemitismus die Massen mobilisierte, beschäftigte nun die jüngere Generation. Dass der Konflikt mit seinem Vater keine Einzelerscheinung war, wußte auch Kafka:

Das Ganze ist ja keine vereinzelte Erscheinung, ähnlich verhielt es sich bei einem großen Teil dieser jüdischen Übergangsgeneration, welche vom verhältnismäßig noch frommen Land in die Städte auswanderte.

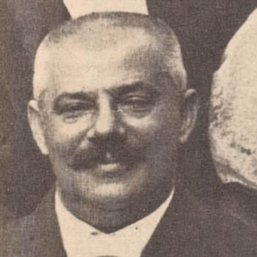

Während die Väter auf dem Land noch in kärglichen Lebensumständen aufwuchsen, aber aufgrund der gewährten Rechte später vielfach als erfolgreiche Unternehmer in den größeren Städten zu Wohlstand kamen, zog es die Söhne eher in akademische Berufe wie die Medizin oder Rechtswissenschaft, aber auch in den Journalismus. Die Familie Kafka lieferte somit ein geradezu klassisches Beispiel für diese Übergangsgeneration ab: Während der Vater vom einfachen Hausierer zum Besitzer eines Galanteriewarenladens wurde, studierte der Sohn später an der juristischen Fakultät.

Der Kampf um die Fortführung eines Lebensentwurfs

Insofern folgte die Familie Kafka einem weitverbreitetem Muster. Ungewöhnlich war schon eher, wie tief die Existenzängste im Leben des Hermann Kafka verankert waren und wie unflexibel er auf die veränderten Zeitläufte reagierte. Schon die permanenten Vorhaltungen an die Kinder wie hart er hat arbeiten müssen und wie gut es ihnen im Vergleich dazu ginge, zeugen davon, dass Hermann Kafka die gesellschaftlichen Veränderungen um sich herum kaum verarbeitet hat.

Seine Erwartungen an den Sohn zielten deshalb in erster Linie auf Bewahrung des Erreichten. Schon die Berufswahl von Franz Kafka war für ihn eine zweifelhafte Lösung, da sie eine Abkehr des von ihm eingeschlagenen Weges bedeuteten, eines Weges der so erfolgreich war und nun gegen die Ungewißheit eines akademischen Berufes eingetauscht werden sollte.

Von diesem Selbstverständnis löste sich der Vater nie. Darum drängte er auch in späteren Jahren zu einer Umkehr in seinem Sinne, als der die Chance dazu sah. So willigte er bei dem Vorhaben ein und unterstützte das Vorhaben auch finanziell, dass sein Sohn Franz mit dem Schwager Karl Hermann eine Asbestfirma aufbauen. Mit dem Resultat, dass er Franz damit an den Rande des Selbstmordes trieb.